知りたい!乳がんのこと

知りたい!乳がんのこと 乳がんの性質によって治療法は変わる

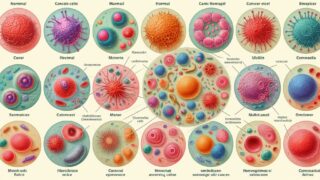

これまで乳がんの治療は、病期ステージに基づいて決められるのが一般的でしたが、近年はがんの性質についての研究が進み、乳がんの病期よりも性質のほうを重視して治療方針を決めようという方向へ変わってきています。そのために、生検などで採取した組織をも...

知りたい!乳がんのこと

知りたい!乳がんのこと  知りたい!乳がんのこと

知りたい!乳がんのこと  知りたい!乳がんのこと

知りたい!乳がんのこと